BUSINESS

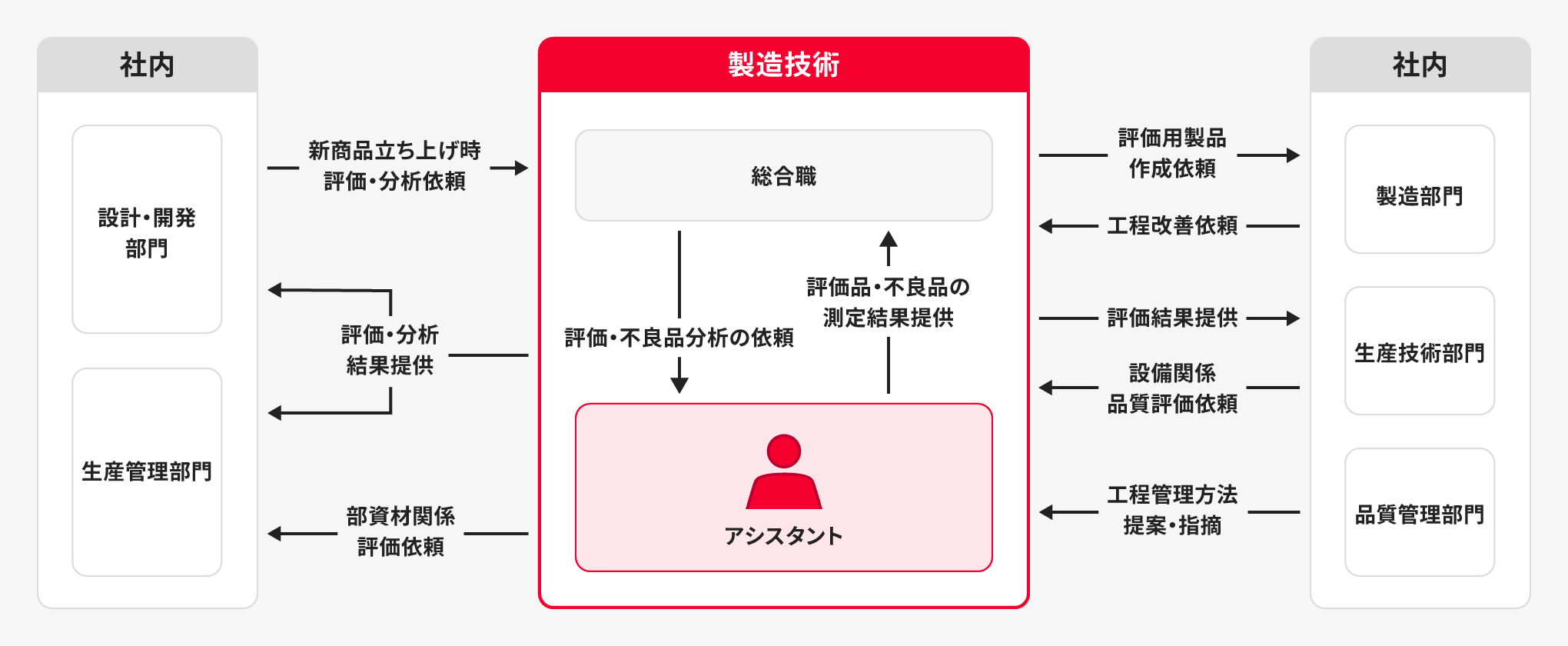

製造技術の業務内容と流れ

私の所属部署では、先端高容量コンデンサを生産しています。コンデンサはPCやスマートフォンにくわえ、AIサーバーや自動運転システムといったさまざまな新デバイスへの展開が進み、世の中の進化に欠かせない製品。お客様や市場の期待値を越える品質を実現することが、製造部技術課のミッションです。

私は改善計画の立案、実験・評価、結果考察、量産へ展開といった業務をチームで担当しています。難しい仕事ですが、やりがいは充分。最近では、変化の激しい世の中に対応していくためDXにも力を入れており、業務の見直し・生産性向上にも取り組んでいます。

ROLE

知識や経験を結集し、品質を研ぎ澄ましていく

お客様や市場が求める品質を達成するため、先端高容量コンデンサに対してさまざまな評価を行います。改善すべき部分については、解決方法を見い出して検証し、裏付けがとれれば量産展開。その後、品位レベルが確実に上がっているかチェックすることもとても重要です。評価一つ取ってもいくつもの工程があるため、品質を上げるには多くの時間と労力を費やします。これらは、到底一人でできる作業ではありません。所属する技術部門のメンバーだけでなく、製造部門や品質管理部門、生産技術部門、開発部門、福井の枠を飛び出して海外支社の技術部門など、大勢のメンバーと協働して業務を進めていくのです。各部門が持っている知見や経験を最大限に活かして協働するために、周りのメンバーには常に感謝の気持ちを持って業務にあたっています。

1日のスケジュール

8:50

出社・メール確認

9:30

分析ツール にて、担当アイテムの品質確認

11:00

チームのメンバーと実験内容について打ち合わせ

12:25

食堂で昼食。今日はどんなメニューなのかいつも楽しみにしています!

13:10

課内メンバー全員で昼礼

13:30

評価データを取得し、結果を資料にまとめる

16:00

業務改善のための新しいツールを開発

17:20

退勤。帰宅後は週1でエアリアルヨガに!

EFFORT

目的を深く理解することが、仕事を変え、結果を生む

業務を進めるうえで一番大事なことのひとつは、仕事の「目的」を明確に把握することです。アシスタント業務といえど、言われたことをやるだけでは仕事は成立しません。例えば評価を進めるのにも、なぜこの評価を行うのか、なぜその条件で製品を加工するのか、データから判断したいことは何なのかをきちんと理解して業務にあたる必要があります。目的をきちんと理解することで正確なデータが取得でき、適切な品質改善につながるからです。

評価業務だけでなく、DXの仕事も同じ。何のために改善を進めるのか、誰がどのようなことに困っていて、何をしてほしいのかを明確に把握することで、目的からぶれずに業務を進められるようになり、スピーディーな結果につながります。

GOAL

現場で学んだ経験×得意なDXで会社に貢献する

現場で学んできた経験・知識と、自分が得意とするDXを掛け合わせて、これからは今まで以上に製品の品質向上や業務効率向上に貢献していきたいと考えています。

DXはビックデータの活用や、プログラミングでの自動化ツール・アプリ作成など、現場とは一見関係ない業務に思えるかもしれません。しかしそうではないのです。ビックデータを活用して製品の品質を見える化すれば、現場では製品のどこを改善すべきかが一目で分かるようになります。時間のかかっている単純作業を機械に置き換えれば、人はよりレベルの高い業務に取り組む時間も作れます。

このようにDXの推進は、プログラミングの知識だけで成立するものではありません。現場の経験・知識を盛り込むことで、初めて本当にいいものができると考えています。現場近くで働いていた経験と自分の得意を掛け合わせて、1+1=3の成果を出すことが私の目標です。

プライベートの過ごし方

仕事でもプライベートでも常に元気でいるために、自分のメンテナンスをすることが多いです。デスクワークで姿勢が悪くなりがちなので、カイロプラクティックやエアリアルヨガで体を整える。月に一回ネイルサロンに通って爪をキレイにしてもらい、日常のテンションを上げる。自分自身をとことん大切にすることが、いきいき働くためのポイントでもあります。